| Home » 文章分类_德语 » Kritik an Lamaismus |

Colin Goldner: Täuschungsmanöver |

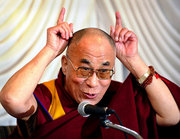

Colin Goldner: Täuschungsmanöver@ http://www.kominform.at/article.php/20080702091217998 05.07.2008, 09:12 Beitrag von: RedAktion Angezeigt 377 Vorabdruck. Der Dalai Lama spricht viel von Demokratie. Er meint aber Demagogie Der Dalai Lama - ihm selbst fällt es nicht ein, sich von seinem »Exilparlament« demokratisch legitimieren zu lassen (Tokio, 10.4.2008) Foto: AP 1999 erschien die erste Auflage von Colin Goldners politischer Biographie über Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama. »Dalai Lama. Fall eines Gottkönigs« liest sich wie ein Tagebuch zum Leben des geistigen Oberhaupts. Nun erscheint eine vollständig überarbeitete und um die Erlebnisse und Äußerungen »Seiner Heiligkeit« nach 1999 erweiterte Fassung. Wir entnehmen der linken deutschen Tageszeitung "Junge Welt" einen gekürzten Auszug aus der neuen erweiterten Auflage. Für das erste Halbjahr 2008 stand neben einem mehrwöchigen Besuch der exiltibetischen Dependancen in Süd¬indien eine erneute USA-Reise auf dem Plan, gefolgt von einer Einladung nach Großbritannien, einem Trip nach Australien, einem weiteren in die USA, einer Reise an die französische Atlantikküste undsoweiterundsofort; dazwischen, wie gehabt, jede Menge sonstiger Besuche, Abstecher und Kurztrips. Auch der nächste Deutschlandbesuch stand bereits fest: Für Mitte Mai war von der Tibet Initiative Deutschland e.V. eine Reise quer durch die Republik organisiert, mit (Monate vorher schon restlos ausverkauften) Auftritten in Bochum, Mönchengladbach, Nürnberg und Bamberg. Fest vereinbart waren auch Treffen mit hochrangigen Politikern auf Landes- und Bundesebene, erneut auch ein Tête-à-tête im Bundeskanzleramt zu Berlin (das Merkel aber kurzfristig absagte). Und für Sommer 2009 war schon der übernächste Besuch anberaumt: Im Rahmen einer Unterweisungswoche wird er in der Frankfurter Fußball¬arena über die »Kunst des Lebens« referieren. Sitzplätze für 180 bis 330 Euro. Südtirol als Autonomievorbild Im übrigen bemühte »Seine Heiligkeit« sich nach Kräften, das schon im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking (8.–24.8.2008) auf China gerichtete Augenmerk der Weltöffentlichkeit für seine antichinesische Propaganda zu nutzen. Nichts konnte China derzeit weniger gebrauchen als negative Presse; Grund genug für ihn, nach bestem Vermögen für ebensolche zu sorgen. Schon Ende September 2007 hatte er in seiner Residenz in Dharamsala hochrangige Vertreter der deutschsprachigen Minderheit Norditaliens (»Südtiroler«) empfangen, die ihn über Mittel und Methoden erfolgreicher deutscher »Volksgruppen«-Politik unterrichteten. Selbstredend wußte er genau, wen er sich da zu welchem Zeitpunkt eingeladen hatte: Schon bei seinem ersten Besuch in Bozen 1997, als er sich erstmalig zum sogenannten Volksgruppenrecht beraten ließ, wie es in der norditalienischen Autonomen Region Trentino-Alto Adige (»Südtirol«) in Kraft ist, hatte er die Mannen um Delegationsleiter Franz Pahl kennengelernt. (Pahl ist Mandatsträger der rechtskonservativen Südtiroler Volkspartei, die es als ihre Hauptaufgabe betrachtet, »das Heimatrecht der angestammten Bevölkerung zu verteidigen und das Land vor Überfremdung zu bewahren«.) Die »Südtirol«-Autonomie folgt Konzepten ebendieser deutschen »Volksgruppen«-Politik; insofern, wie »Seine Heiligkeit« bei einem Folgebesuch in Bozen im Sommer 2005 erklärte, habe »Südtirol für Tibet durchaus Vorbildcharakter«.1 (Bekanntlich wurde die »Südtirol-Autonomie« in den 1960ern durch terroristische Anschläge herbeigebombt. Im Gegensatz zu seinem Image als Anwalt bedingungsloser Gewaltlosigkeit tritt der Dalai Lama immer wieder und dezidiert für Gewalt als Option des Handelns ein. Beispielsweise betonte er in einem öffentlichen Gespräch an der Stanford-University im November 2005, Gewalt könne durchaus erlaubt sein, insbesondere sei die Beantwortung einer gewaltsamen Aktion durch eine entsprechend starke Gegenmaßnahme manchmal das genau Richtige.) Motiviert vom Treffen mit der Südtiroler Delegation und mit ausdrücklicher Billigung des Dalai Lama wurde in Dharamsala ein eigener Kampfverband gegründet – zusammengesetzt aus Mitgliedern des militanten Tibetan Youth Congress, der nicht weniger militanten Gu-Chu-Sum Ex-Political Prisoners' Association und dreier weiterer exiltibetischer Organisationen –, dessen Ziel, eigenen Angaben zufolge, darin besteht, »direkte Aktionen« durchzuführen, »um Chinas illegale und brutale Besetzung unseres Landes zu beenden«. »Die Olympischen Spiele«, so eine Grundsatzerklärung des am 4. Januar 2008 offiziell konstituierten und als Tibetan People's Uprising Movement (TPUM) ausgerufenen Verbandes, »werden den Höhepunkt von fast 50 Jahren tibetischen Widerstandes im Exil markieren. Wir werden diesen historischen Moment dazu nutzen, die tibetische Freiheitsbewegung wiedererstarken zu lassen und unseren Freiheitskampf aus dem Exil nach Tibet zurückbringen. Durch unermüdliche Arbeit und unbeirrbare Hingabe an Wahrheit und Gerechtigkeit werden wir einen weiteren Aufstand (des Volkes) hervorbringen, der Chinas Kontrolle über Tibet erschüttern und den Anfang des Endes der chinesischen Besetzung (Tibets) bedeuten wird.« Daß es dabei auch und in erster Linie um gewaltsame Aktionen gehen sollte, stand von vornherein fest. Schon Ende der 1980er hatte es unter der Bezeichnung »Chinesische Häuser anzünden: Sabotage« eine exiltibetische Untergrundorganisation gegeben, die für Panik unter chinesischen Siedlern sorgte. Im Internet kursierten unmittelbar nach Bekanntwerden der TPUM-Erklärung erste Gerüchte über geplante Sabotageakte, Terroranschläge und Attentate. Die Hauptforderungen der TPUM-Aktivisten lauten: »Wir, das tibetische Volk, verlangen, daß 1. die chinesische Regierung unverzüglich sämtliche Hindernisse beseitigt für eine bedingungslose Rückkehr Seiner Heiligkeit des Dalai Lama nach Tibet an seinen rechtmäßigen Platz als Führer des tibetischen Volkes«; daß 2. mit dem sofortigen Abbau der chinesischen Kolonialherrschaft begonnen werde; und daß 3. sämtliche politischen Gefangenen in Tibet – die Rede ist von Tausenden Tibetern, die aus religiösen oder politischen Gründen verfolgt würden –, umgehend aus jeder Form der Inhaftierung zu entlassen seien. Im übrigen verlange »das tibetische Volk«, daß »das Internationale Olympische Komitee die Olympischen Spiele 2008 in Peking unverzüglich absagt und China nie wieder als mögliches Gastgeberland für Olympische Spiele in Betracht zieht, solange Tibet nicht frei ist. Die chinesische Regierung begeht kulturellen Völkermord in Tibet und verdient die Ehre nicht, Gastgeberin eines international derart gefeierten Ereignisses zu sein.«2 (Schon auf der im Frühjahr in Brüssel veranstalteten »International Tibet Support Groups Conference«, zu der die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung eingeladen hatte, wurden die »Chancen für ein wirklich autonomes Tibet« ausgelotet, die sich mit den Olympischen Spielen bieten würden. An der Konferenz, auf der ein »Aktionsplan« mit Hauptangriffspunkt »Beijing 2008« verabschiedet wurde, nahmen 36 exiltibetische Verbände und 145 Tibet-Unterstützergruppen aus 56 Ländern teil, die Regierung Bush hatte eine Staatssekretärin des US-Außenministeriums entsandt. Wenige Monate später lud auch der »Tibet-Gesprächskreis im Deutschen Bundestag« zu einer Talkrunde »Tibet und Olympia« ein. Die Diskussion drehte sich laut Veranstaltungsbericht »hauptsächlich um die Frage, ob die Olympischen Spiele einen Hebel bieten, mit dem die Tibetpolitik Chinas beeinflußt werden kann«.3 Gewalt in Lhasa Nach dem Terror tibetischer Mönche in Lhasa: erstmals Protest gegen den Dalai Lama in den USA (Washington, 14.4.2008) Foto: AP Auch im neuen Jahr ließ der Dalai Lama keine Gelegenheit ungenutzt, die angeblich »erneut zunehmende Unterdrückung des tibetischen Volkes« anzuprangern und damit die offen gewaltbereite Stimmung innerhalb des TPUM-Kampfverbandes anzuheizen. In seiner traditionellen Rede zum »Jahrestag des Volksaufstandes von 1959« am 11. März 2008 behauptete er wahrheitswidrig, die Chinesen machten sich fortgesetzt »zahlreicher, unvorstellbarer und grausamer Menschenrechtsverletzungen« in Tibet schuldig. (Wie mehrfach betont, hatte 1959 keinewegs »das tibetische Volk sich gegen die Unterdrückung durch die Chinesen erhoben«, wie von Pro-Tibet-Gruppen bis heute behauptet wird, vielmehr hatte sich die in Lhasa ansässige Führungsschicht der feudalklerikalen Ausbeuterklasse, die sich durch die angekündigten Bodenreformen der chinesischen Kommunisten in ihren Privilegien bedroht fühlte, zu einem bewaffneten Aufstand zusammengerottet. Wie in östlichen Landesteilen bereits praktiziert, war auch für die Provinz Ü-Tsang mit ihrer Hauptstadt Lhasa vorgesehen, den Grundbesitz der Adelsfamilien und der Großklöster zu enteignen und an bisherige Sklaven, Leibeigene und unfreie Bauern umzuverteilen. Bis dahin waren die überkommenen Grundbesitz- und Herrschaftsverhältnisse in Ü-Tsang weitgehend unangetastet geblieben, insofern hatte es in Lhasa auch keine Notwendigkeit gegeben, sich gegen die Chinesen zu »erheben«, von deren Ausbau der Infrastruktur man bislang nur profitiert hatte.) In seiner Brandrede zum 49. Jahrestag des angeblichen Volksaufstandes von Lhasa bezog der Dalai Lama sich wie gewohnt auf »ganz Groß-Tibet« (Cholkha-Sum), wo »seit nahezu sechs Jahrzehnten Tibeter unter chinesischer Repressionsherrschaft in ständiger Angst, Bedrohung und Verdächtigung leben müssen«. Noch am selben Tag kam es in der nepalischen Hauptstadt Kathmandu zu gewalttätigen Ausschreitungen (...). Die TPUM-Strategie war voll aufgegangen, den »historischen Moment der Olympischen Spiele« zu nutzen, um über gezielt eingesetzte Gewalt »Chinas Kontrolle über Tibet zu erschüttern«. Die bürgerlichen Medien kommentierten den Straßenterror der TPUM in durchaus anerkennendem Unterton, auf Weltonline etwa stand zu lesen: »Die Palästinenser haben ihren Fall in den 60er und 70er Jahren vor allem mit Flugzeugentführungen und Terroranschlägen auf die internationale Agenda gesetzt. (...). Auch die Protestanten in Nordirland haben gezeigt, daß Terror funktioniert. Es ist schwer vorstellbar, daß sie es ohne die Anschläge der IRA bis zur Beteiligung an der nordirischen Regierung gebracht hätten. Im Vergleich dazu hat sich die Lage der Tibeter eher verschlechtert als verbessert. Die Lehren, die Unabhängigkeitsbewegungen daraus ziehen werden, sind klar: Nur wenn man sich mit terroristischer Gewalt auf die Weltbühne bombt, wird man irgendwann als politischer Verhandlungspartner akzeptiert.«4 Unter dem Titel »Tibet ist Chinas Gaza-Streifen« leistete auch die Spiegel-Redaktion journalistische Flakhilfe. Protest gegen Dalai Lama Unterdessen konnte der Dalai Lama sich zurücklehnen und verkünden, China habe »als das bevölkerungsreichste Land der Welt ein Anrecht auf die Olympiade«. Die olympischen Regeln verlangten aber, daß im Gastgeberland der Spiele die Menschenrechte eingehalten würden. Da dies in China nicht der Fall sei, habe Peking eben doch kein Anrecht. Eine Woche nach seiner Brandrede zum 11.März und nachdem genug Öl ins Feuer gegossen war, daß dieses allein weiterbrennen konnte, kehrte der Dalai Lama zu seiner geübten Rhetorik des Gewaltverzichts und der Friedfertigkeit zurück: In einer Fernsehansprache appellierte er an seine Landsleute, sich bei weiterem Protest »exzessiver Gewalt« zu enthalten, ansonsten sehe er sich zum Rücktritt von seinem Amte genötigt. Der Appell erzielte den beabsichtigten Effekt: »Seine Heiligkeit« war, zumindest in den West-Medien, schlagartig von jedem Verdacht reingewaschen – das chinesische Staatsfernsehen hatte ihn deshalb als »Wolf im Mönchsgewand« bezeichnet –, er selbst und seine Clique seien Drahtzieher der Ausschreitungen gewesen. (Das Stadtparlament von Paris sah sich bemüßigt, ihn mit Eilbeschluß zum »Ehrenbürger« zu ernennen.) Gegen die fortdauernde Gewalt – mithin gab es die Ankündigung einer Neuauflage der »Hungerstreik-bis-zum-Tod«-Aktion von 1998, durchgeführt diesmal von elf Tibetern in Kathmandu – bewirkte der Aufruf gar nichts. (Wiederholte Gesprächsangebote Pekings ließ er, wie schon mehrfach zuvor, ins Leere laufen. Erst Anfang Mai entsandte er zwei seiner Mitarbeiter zu einem informellen Treffen mit chinesischen Regierungsvertretern nach Shenzhen, das indes, wie sämtliche vorhergehenden Kontaktversuche Pekings auch, ohne greifbares Ergebnis blieb.) Wie zu erwarten stand, nutzten protibetische Szeneaktivisten die dreieinhalbmal rund um den Globus und quer durch sämtliche Kontinente führende Tour der Olympiafackel für TPUM-konzertierte Protestaktionen: In Paris, San Francisco und andernorts kam es zu teils massiven Ausschreitungen. Im Internet wurden mögliche Stör- und Sabotageaktionen während der Olympischen Spiele erörtert, darunter die Option der medienwirksamen Selbstverbrennung eines tibetischen Mönchs. Anfang April machte sich der Dalai Lama zu einer Stippvisite nach Japan auf den Weg, wo sich allerdings im unmittelbaren Vorfeld der Olympischen Spiele im Nachbarland kein Parlamentarier bereitfand, ihn zu empfangen. Lediglich die Frau des im Vorjahr zurückgetretenen Ministerpräsidenten Shinzo Abe traf ihn auf eine Tasse Tee. Von Japan aus ging es zu einem zweiwöchigen Rundtrip in die USA, zunächst nach Seattle/Washington, wo er an einer fünftägigen Konferenz zum Thema »Mitgefühl« (seeds of compassion) teilnahm. Die Redebeiträge, die er in Podiumsgesprächen mit Neuropsychologen und Erziehungswissenschaftlern der University of Washington lieferte, waren wie gewohnt an Banalität und Widersinn kaum zu überbieten. Gleichwohl wurde ihm ein weiterer akademischer Ehrengrad verliehen. Im Football-Stadion von ¬Seattle hielt er eine Freiluftrede, zu der allerdings weit weniger Zuhörer kamen als erwartet: Vor seinem Besuch hatte es – erstmalig in den USA – heftigen (prochinesischen) Protest gegen ihn gegeben. Bei einem abschließenden Treffen mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften – Desmond Tutu (Erzbischof aus Südafrika – d. Red.) kam eigens angereist – betete er für die beste Lösung des Tibet-Problems. Auch auf seinen folgenden Stationen in Minnesota und Michigan schlug ihm geballter Protest entgegen; selbst sein Auftritt an der erzkonservativen Colgate-University in Hamilton/New York war von Protest begleitet, auf den er allerdings mit keinem Wort einging. Mitte Mai stand seine Rundreise quer durch die Bundesrepublik ins Haus, mit Großveranstaltungen in Bochum, Mönchengladbach, Nürnberg, Bamberg und abschließend in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Die mediale Abdeckung seines Besuches – die Weigerung von Bundespräsident Köhler und Vizekanzler Steinmeier, ihn zu treffen, hatte zu heftigem parlamentarischen Zwist geführt – entsprach der seiner Hamburg-Visite im Vorjahr: Leitartikler sämtlicher Blätter, Bild und Spiegel vorneweg, rollten ihre roten Teppiche für das »politische und religiöse Oberhaupt der Tibeter« aus, das ZDF widmete ihm ein Sonderinterview mit Maybrit Illner. Protest gab es seitens chinesischer Studenten, aber auch von Vertretern der Dorje-Shugden-Society, die ihn auf Transparenten und Spruchbändern als Diktator, Lügner und »Spalter des tibetischen Buddhismus« bezeichnete. (...) Verkehrtes Demokratieverständnis Noch vor seiner Abreise nach Japan hatte der Dalai Lama seine Rücktrittsdrohung ausdrücklich zurückgenommen: Selbstredend, so sein Pressesprecher, bleibe er seinem Volk als »geistlicher und politischer Führer« erhalten. Wie unter Religionsführern üblich, war und ist ein Rücktritt vom Amt des Dalai Lama ohnehin nicht vorgesehen, weder aus politischen noch aus Altersgründen. Seit Jahren schon verlautbart indes der aktuelle 14. Amtsinhaber zu jedem sich bietenden Anlaß, er wolle in einem künftigen »freien Tibet« keinerlei politische Funktion mehr ausüben. Vielmehr beabsichtige er, sämtliche Ämter und Befugnisse umgehend einer Interimsregierung zu übergeben, »sobald wir die Gelegenheit haben, in Freiheit in unser Land zurückzukehren. (...) Das heißt, ich würde alle meine politischen Befugnisse dieser Regierung übergeben und nicht mehr länger Oberhaupt der tibetischen Regierung sein. Das habe ich formell beschlossen und angekündigt.« Inwieweit diese Ankündigung ernst zu nehmen ist, kann ebenso dahingestellt bleiben wie die, er strebe – im Gegensatz zu einem nicht unerheblichen Teil der exiltibetischen Kommune – keine Unabhängigkeit von China mehr an, sondern nur noch »wirkliche Autonomie« (die allerdings, wie er nicht zuletzt in seiner Rede zum 11.3.2008 unmißverständlich zum Ausdruck brachte, nicht nur für die Autonome Republik Tibet, sondern für das gesamte ethnographische »Groß-Tibet« gefordert wird); und allem vorneweg: eine demokratische Verfassung: »Das tibetische Volk muß wieder [sic!] die Freiheit erhalten, (...) von grundlegenden demokratischen Rechten Gebrauch zu machen.«5 Wie der exiltibetische Sozialwissenschaftler Dawa Norbu schon Anfang der 1990er schrieb, sitze der Dalai Lama hinsichtlich des Begriffes Demokratie einem Mißverständnis auf: »Meist verwendet er diesen Begriff, wenn tatsächlich Populismus und Demagogie gemeint sind, wenn die demagogische Manipulation religiöser Symbole ausreicht, öffentliche Zustimmung zu erhalten.«6 Selbst nach mehr als dreißig Jahren im Exil (bei Erscheinen der aktualisierten Neuauflage dieser Studie sind es fast fünfzig Jahre) habe er es über eine demokratisch aufgeputzte Fassade nicht hinausgebracht. (Bezeichnend ist insofern, daß der Dalai Lama, trotz allen Demokratisierungsgeredes, das er ständig vor sich herträgt, sich bis heute noch nicht einmal innnerhalb der exiltibetischen Kommunen – letztlich noch nicht einmal innerhalb seiner »Exilregierung« in Dharamsala – demokratisch hat legitimieren lassen. Eine Volksabstimmung, wie er sie pro forma immer wieder für die Autonome Republik Tibet bzw. den gesamten großtibetischen Siedlungsraum fordert, hat er für die Exilgemeinden, in denen solche relativ leicht durchgeführt werden könnte, noch nie gefordert. Die »Wahlen«, die er regelmäßig für das »exiltibetische Parlament« durchführen läßt, sind reine Augenwischerei: Das »Parlament« hat gegen ihn nichts zu melden – abgesehen davon, daß es auf den wesentlichen Posten mit seinen engsten Vertrauten (früher bevorzugt mit Familienangehörigen) und damit ausgewiesen systemtreuen Figuren bestückt ist – und darf sich (ebenso wie die Leitung der einzelnen Kommunen) bestenfalls mit administrativen Aufgaben beschäftigen. Die von exiltibetischen Einrichtungen und ihren weltweiten Unterstützergruppen allenthalben vorgetragene Behauptung, das in Dharamsala ansässige »Parlament« habe sich zu einer »kompetenten demokratischen Regierung mit Körperschaften der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung entwickelt«, die von »Tibetern innerhalb und außerhalb Tibets als ihre alleinig legitime Regierung betrachtet« werde, ist reine Propaganda. Nichts liegt der Wahrheit ferner: Dem Dalai Lama kommt allenfalls noch die geistige Vertretung jener Teile der tibetischen Bevölkerung zu, die sich zur Gelbmützensekte und zu ihm bekennen bzw. sich etwas von diesem Bekenntnis versprechen. Und das sind weitaus weniger Menschen, als der »Kundun« und seine Anhängerschaft meinen oder großsprecherisch vorgeben; insbesondere sind es weit weniger, als die inszenierten Unruhen Mitte März des Jahres vermuten lassen. (So dürfte etwa an einer Rückabwicklung der in den 1950ern und 1960ern vorgenommenen Bodenreform bzw. Entschädigung der seinerzeit enteigneten Feudal- und Klosterherren bzw. ihrer exilierten Nachfahren außer diesen selbst niemand Interesse haben. Für das Gros der ethnisch-tibetischen Bevölkerung inner- und außerhalb der Autonomen Republik Tibet sind der Dalai Lama und seine »Exilregierung« völlig bedeutungslos.) Ganz abgesehen davon ist die exiltibetische Regierung von keinem Land der Erde anerkannt und verfügt in den Gastländern der jeweiligen Kommunen über keinerlei legislative, judikative oder exekutive Gewalt. Zeit bliebe dem »Gottkönig« genügend, dazuzulernen und sein Demokratieverständnis zu erweitern: Laut Auswertung seiner astrologischen Tabellen werde er ein Alter von einhundertzweiundvierzig Jahren erreichen, also im Jahre 2077 seine gegenwärtige Inkarnation verlassen. Seine eigenen Traumgesichte, wie er verlautbart, stünden hierzu allerdings in Widerspruch: Diesen zufolge werde er bereits im Alter von einhundertdreizehn Jahren, also im Jahre 2048, von der weltlichen Bühne abtreten. 1 german-foreign-policy.com/de/fulltext/57013 /...023 [20.3.2008] ________________________________________ 2 tibetanuprising.org/category/background [20.3.2008] ________________________________________ 3 Zit. in german-foreign-policy.com/de/fulltext/57191 [20.3.2008] ________________________________________ 4 Clemens Wergin: Der jahrzehntelange Kampf der Tibeter: China fördert den Terrorismus. in: welt.de/welt_print/article1807722/China_frdert_den_Terrorismus.html [18.3.2008]. Offenbar verwechselt der Autor Katholiken und Protestanten. ________________________________________ 5 Dalai Lama: Buch der Freiheit, Bergisch-Gladbach 1990, S. 370 ________________________________________ 6 Dawa Norbu: The Limits of Tibetan Democracy, in: Himal 3/1991, S. 13 (übersetzt von Goldner) ________________________________________ Colin Goldner: Dalai Lama. Fall eines Gottkönigs, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Alibri Verlag Aschaffenburg, 735 Seiten, kartoniert, 34 Euro |

| Home » 文章分类_德语 » Kritik an Lamaismus |

简体 | 正體 | EN | GE | FR | SP | BG | RUS | JP | VN Tibetischen tantrischen Wahrheit Zuhause | Gästebuch | LOGIN | LOGOUT

- Betroffenengeschichte des Tantrismus

- Chinmoy-Abuse

- Journal of True Enlightenment

- Krimineller Dalai Lama und Tibet - Gewalt

- Krimineller Dalai Lama und Tibet - Sexualpraktiken

- Kritik an Aggressivität

- Kritik an Dalai Lama

- Kritik an Lamaismus

- Kritik an Sexualpraktiken

- Ole Nydahl-Event

- Recommendable books

- Roach-Event

- Samyukta-Agama Sutra

- Swami-Abuse

- Thai Buddhist Scandal

- True Face of the Dalai Lama

- True Heart News

- True Meaning of Sutras

- True Wisdom of Buddhism

- Truth from insider of Lamaism

- Wahre Bedeutung der Sutren

- Wahre Weisheit des Buddhismus

- Wahrheit aus Insider des Lamaismus

- Behind the Facade of Tibetan Buddhism

- Widerlegung gegen Lamaismus

Bevor der Buddhismus in Tibet eingeführt wurde, hatten die Tibetaner "Bön" als Volksglauben gehabt. Bön verehrt Geister, Gespenster und Götter, um ihren Segen zu erhalten. Bön gehört also zu lokalen Volksglauben.

Während der chinesischen Tang Dynastie, führte der tibetische König Songtsän Gampo den Buddhismus in Tibet ein und machte ihn zur Staatsreligion. Der sogenannte "Buddhismus" ist aber tantrischer Buddhismus, der sich in der Spätzeit des indischen Buddhismus ausbreitet. Der tantrische Buddhismus wird auch "linkshändigen Pfad" genannt, weil er die tantrische sexuelle Praxis macht. Um zur tibetischen Kultur zu passen, wird der tantrische Buddhismus mit "Bön" gemischt. Er wird dann noch exzessiver wegen dessen Glaubens an Geister und Gespenster.

Der tantrische Meister Atiśa lehrte die tantrische Sex heimlich. Padmasambhava lehrte sie dann aber offen. Der tibetische Buddhismus weichte nicht nur von buddhistischen Lehren ab, sondern auch von buddhistischer Form. Der tibetische Buddhismus gehört nicht zum Buddhismus und muss "Lamaismus" genannt.