| 首页 » » 淫人妻女之活佛喇嘛(伪藏传佛教)性侵害事件秘密大公开 |

《梦醒极乐寺》连载二(依师,就意味着身体也是你的吗?) |

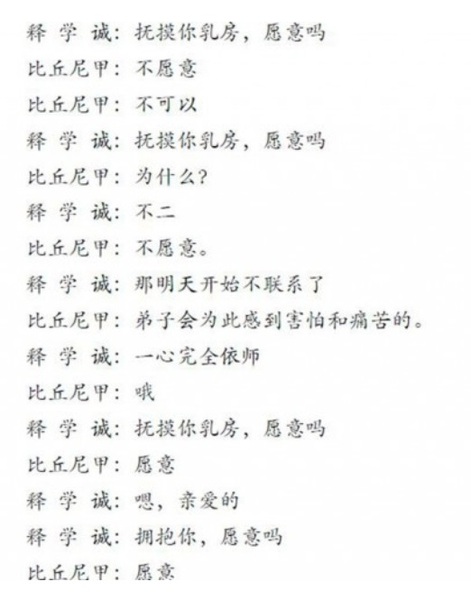

图示:以上对话讯息出自2018年释贤启、释贤佳、释贤瀚等联合举报中国佛教协会前会长, 4 一诚长老的荼毗仪式这一天

高铁的速度很快,当天傍晚,我们就抵达了北京。两位居士接我们到住处,这是北京回龙观一个小区里的一套三室两厅的房子,这套房子是一位极乐寺的尼师在出家前供养给师父的,现在被改造成了“精舍”,它被称作“日新精舍”。在精舍里的书架、柜子上,我看到贴着一些“贤字辈”的尼师名字,我心里暗暗地感叹:“哦,原来她们也都曾经到过这里!”我们给贤Bo、贤Ri法师发消息说已经到北京了,他们都及时给与了回复。贤Bo让我们注册一个西班牙事务专用的电子邮箱,并给我们一个手机号139****1244,说这是师父的号码。还给了一个师父的新浪邮箱地址。她嘱咐我们,今后,我们每天都要写日志,记录一天的学习、生活情况,直接向师父汇报。这让我瞬时觉得,好像我们修行的“级别”升级了——要知道,在极乐寺,向师父汇报的工作都是由贤Bo等少数的管理层人员做,底层的清众是不可能直接联系到师父的。 第2天,12月26日,我们去一家西班牙语培训机构报名缴费。新一期的课程将在2018年1月3日开始,这意味着我们还有大约一周的时间休整,我想,正好用这段时间好好安顿这几天来紧张忙乱的身心。这一天的时间很快就过去了,到了晚上,我写好了汇报日志,发送到师父的邮箱,又发了一条短信给师父知会,大概在九点半左右,我们就休息了。27日的凌晨,不到四点,我醒过来,按照在寺里的作息习惯,我们要在四点半上早课。我忽然发现手机上有师父的那个号码在昨晚十点多发来的短信,说道:“你们对学习西语,兴趣大吗?”师父竟然回复了我们的短信?太意外了!我原本以为,以师父的日理万机,我们这样的常规汇报是不必回复的。我赶紧叫贤Ju,说师父发信息过来了,她一惊,拿过手机一看,也觉得很意外。顾不上想那么多,我俩赶紧着手编辑短信回复。我俩各自写了一段自己的答复,合并在一起,回复了过去。这时候,时间已经过了四点半了,我俩就赶忙先上早课去了。早课大约一个小时。下了早课,一看手机,又有一条未读信息,是师父5点15分发的,说:“你什么时间认识师父的?”我俩又慌慌忙忙地赶快回复。回复完后,我们就按照在寺里时候的常规作息又忙活去了,用早斋、早共学、缘念……一套“流程”走下来,就八点多了。我看了看手机,没想到,又有一条师父的未读信息,是6点26分发来的,说:“对师父信心够吗?”我心里一紧,觉得又怠慢师父了,师父的信息每次我们都没及时看到。但我同时也有些疑惑,感觉怎么好像师父比我们还有空呢?反倒是我们俩好像比师父还忙,使得我们总是错过他的信息。更强烈的反差是,一个过去几乎没有直接说过话、没有近距离接触过、高高在上的师父,一夜之间变得这样的主动和热情。 师父有那么多重要的事要做,为什么把宝贵的时间用在我俩身上,来问我们这些问题?我觉得这不太像通常的关怀和问候,这些问题有点怪,但是也说不上来怪在哪,我想可能是我还没有揣摩到师父的用心吧。话说,这些蹊跷都是在我们来到了精舍以后才开始有的,所以,感觉我们这个出国弘法的任务像是一条分界线,泾渭分明地划分出了过去和现在的师父与我们之间两种截然不同的关系状态。 难道真的像贤Bo说的那样,师父选中了我们是有玄机的,师父要更切近地培养我们了?如果不是这样理解,就不知道该如何解释这些突如其来的奇怪的变化了。我又把新收到的短信给同伴看,我俩又一起编辑了回复的内容,发送出去的时候已是8点46分了。我想着师父是不是又会像前面那样很快回复,但接下来,一个上午也没再收到师父的短信。这个状态才是正常的,我想,也许我之前多心了。到了中午,我们正常用午斋,就像在寺里一样打斋板、出食和唱供养偈,用完斋之后各自洗钵,然后午休。按寺里的时间,午休起床是在下午一点半,在这个时间点还要打一个午起板。没想到,刚好在这时,师父的短信又来了,说:“精舎暖和吗?”我一看,“精舍”的“舍”字打错了,打成了“舎”了。在出家前多年学习文科和从事文字工作的经历造就了我对文字的较高的敏感,从这里我看到的不仅是字打错了,还直觉到,对方应该是用手写板输入手机信息,而不是用拼音,因为用拼音打字的话,一般不会这样错误选字,“舎”不是一个常用字。我想,这个符合师父的特点,因为师父是福建人,普通话不标准,估计对拼音也不熟悉,像这种情况,人通常会选择使用手写板输入信息。这回我们总算没有耽误太久,在13:50把短信回复了过去。结果师父又很快地回复,14:00来了信息:“昨晚听戒律课吗?”他说的戒律课,是指当时龙泉寺开展的一个有关戒律的系列大课,一位元龙泉寺的比丘法师在龙泉寺现场主讲,每周一次,在开课的时间,体系属下的各个道场和精舍都要在网络上联机同步共听。我们在出发前,贤Bo嘱咐过我们,这个也是我们在精舍必须要参加的共修。我们回复师父说,因为昨晚有其他事情,所以没有听。而后整个下午,师父又不继续发信息了,直到晚上20:42,他才又再来信息。后来知道,刚好这一天是一诚长老荼毗的日子,师父亲临云居山现场参加了荼毗仪式。 日后,那份在网上流传的“95页PDF”举报师父的材料里,收录了我写我收到师父短信骚扰的经过一文,我在文章中说我在12月27日第一次收到师父发来的短信,这被一些人引用来为师父开脱,说师父这一天在参加荼毗仪式呢,怎么可能有功夫发骚扰短信?事实是这样的:师父这一天给我们发送短信的时间点,都不是在荼毗仪式的期间,而是在之前或之后,这和他参加荼毗仪式是不冲突的。再说,就算是在荼毗仪式的过程中,怎么就不能发短信呢?只要他想发,随时有时间空档都可以发。要知道,师父有一项被弟子们广为赞颂的过人能力,就是能够“在不同的事情之间迅速地切换状态”。后来大家看到的短信记录表明,师父就是有在一边接待客人的时候,一边给弟子安排工作,还一边给我发了骚扰短信。另外,我的文章中没有说师父第一次发来的短信就是骚扰短信。师父不是一上来就骚扰,如果是这样的话,我势必立马认定对方是个坏蛋,早就果断拉入黑名单,也不可能再有后续的交流 5 第一次接触到这样诡异的师父 12月30日的晚上,贤Ju在房间里待着,我在客厅的书桌上学习,手机照例放在我手边。师父突然发来短信,问我是贤瀚还是贤Ju,我迅速回复说我是贤瀚,然后师父说:“你发信息,就你知道。”我有点懵,师父的意思是要跟我私密对话?但我迅速抹掉这一想法,转念想,师父可能想表达的是:我怎么也不跟贤Ju商量商量,自己就回信息了,这可是两人共享的手机啊。我马上向师父道歉,说我现在马上给贤Ju看信息,让她一起跟师父对话。于是我走进房间,把手机给贤Ju看,说师父发信息过来了,他可能想让咱俩一起回信息。贤Ju看了短信,说:“这意思应该是师父要单独跟你说话吧。”正在这时,师父又来了一条短信,说:“你们发短信,各发各的,不能互看,发完之后要删除。”原来,我看到那条信息的最初理解没有错,师父是要单独和我对话,然而我却不小心让贤Ju“掺和”了进来。我有点尴尬,就回复师父说:“很抱歉,刚才把师父的意思理解错了,给师父添乱了。”师父回说,他先跟贤Ju互动。我就把手机给了贤Ju,自己又回到客厅。过了不多会儿,贤Ju拿着手机从房间里冲出来,说:“师父在问你话呢,让你回复。”我一看,上面写着:“你出家前,交过男朋友吗?”贤Ju说,她和师父在对话中发生了差错,师父这个问题是要问我的,他以为手机已经给我了,但其实手机还在贤Ju手里,所以贤Ju不小心看到了这条信息。她觉得很尴尬,把手机给了我,扭头就走了。 我看着这个问题,感觉很惊诧,心想,师父为什么会问这样的问题?而且,在出家前写的交给师父的《生命回顾》里,出家前的经历都比较详细地写了啊,如果师父看过,不会不知道。我想,或许师父太忙了,没有看;又或者是师父明知故问,要让我亲口来回答;也或许,师父是要了解我的过去,来更好地帮助我跨越内心的障碍,获得心灵的成长。我如实回答着,接着师父又问我一些有关男女之事的细致的问题,这让我更惊诧了,没想到,十几岁就出家的师父,对于世间男女之事竟然如此了解。我不敢往不好的方面想,努力去把它们思维合理化。我想到,我们在学习戒律中的淫戒的内容时,带课的法师说,学习这些内容不要不好意思,了解清楚才有助于持守戒条,而且出家人要面对信众,也不能排除信众不会问到这方面的问题,如果自己不了解,就不好引导信众。所以我想,师父对男女之事的了解,可能是基于这一点吧。 话说回来,大家都说师父博学多闻,看来可真不是一般的博学多闻啊。而且他还似乎很谨慎,在互动过程中,他时不时插入提醒道:“信息清空。”好像生怕我不记得他之前的叮嘱,或是担心我删除得不够及时。这是来到精舍后,我第一次与师父进行单独并且连续长时的短信对话。从这一天开始,直到1月9日我决定不再回复他,这一周多的时间里,这样的对话没有停息过,每天少则一两个小时,有时候一天总共加起来可能有三四个小时,常常会持续到晚上十一二点,这还不算师父和贤Ju单独对话的时间。贤Ju说,看说话的口气,感觉对方不太像是师父。我觉得虽然师父跟我们的这些谈话有点诡异,但要说对方不是师父,我觉得也说不上。因为师父这个手机号码是贤Bo给我的,应该不会有错;而且在谈话中师父所透露的信息,以我作为一个当事人的感受来说,是全息的,他对我们情况的了解很微细,他对我们的问话跟现实情况是严丝合缝的,要是换了一个人,哪怕再了解体系的情况,也不可能完全替代师父,在细节处是很容易表现出瑕疵的。我只是不理解为什么师父会有这些诡异的问话,再者,大家都说师父很忙,有很多重要的事情要做,怎么光在我们两人身上为这些琐碎的事情就投入这么多时间呢?为了响应贤Ju的疑惑,我发信息跟贤Bo确认,她回复说:“傻孩子,除了师父,还会有谁这么关心你们呢?那天不是说了让你们每天给师父汇报,然后还说了汇报的号码是139****1244吗?”这下,贤Ju没话好说了。 7 为什么来学西班牙语 时间很快到了1月3日,这是西班牙语培训班开课的第一天,我们要开始去上学了。第一期课程是周一至周五上课,周六和周日休息。这天是周三,所以我们上三天课后,又将有两天休息。我的西班牙语是零基础,也从来没有过学西语的想法,这个任务又来得很突然,本来想利用开学前那一周空闲的时间来整理一下头绪,作一些准备,可是又突如其来地遇到了师父的神秘短信,应付不暇,根本没功夫梳理头绪,眼下开学的日子就到了。 在精舍学习有一个成规:尼众们的外出,如上下课等,都有护持的居士开车来接送。前几天我已经跟一位主要负责的护持居士Q做好了对接,她说,在我们精舍所在的小区附近还住着几位龙泉寺的居士,她们都可以来承担接送我们的任务,她会给这些人排个班,周几是某甲,周几是某乙,早上是某丙,下午是某丁,等等。受到这样车接车送的待遇,我还是挺不安的,因为我只是一个出家还不到两年、连佛法的门还没进的小尼,虽说出家即表清净幢相,值得居士恭敬,但我内心并不敢贸领这份恭敬。居士们对我越是虔诚,越是周到,我越是感到不安。但我想,这也就是师父的面子吧,人家也是看在师父的面上,才舍得这样付出。也有可能是“国际弘法”这样殊胜的事业使得她们也想造一份共业,就通过尽心尽力护持我们来表达了。 不过,现在回头来想,优厚的待遇是一个方面,可能还有另一个方面,是师父担心我们“乱跑”。有一次碰上天气可能要下雪,居士Q给我和同伴两张公交卡,说如果下雪了的话,她就和我们一起坐地铁,护送我们到学校。我想,开车送我们是不得不亲自去,但是坐地铁,也得亲力亲为地陪吗?好像,我出家了,连坐地铁的能力也没有了。早上,开车的居士如约到了我们楼下,发了信息给我告知,非常准时。路上有点堵车,大约用了一个小时,我们到了学校。看到现代的建筑,现代着装的人群,都市人的行仪举止,学校的设施……一切都感觉那么陌生。 我人是到了学校了,但我心里还是没有进入状态。我头脑里知道我是为了师父的国际弘法事业而来的,但我感到自己的心还是跟眼前的一切分离,没法强行让自己马上融入。我和这里的一些同学交流,发现他们来学习西语的目标很明确,例如有学生是打算去西班牙留学,有做外语教师的是想多学一门语言以增加竞争力,有公司职员是因为其公司在西班牙开展了工作项目,还有的人是曾经去过西班牙、喜欢西班牙的文化,等等。缘由的表像是多种多样的,但我觉得有一个一致的核心,那就是他们都是基于自己内心的意愿而来的,并非是为了谁而学,这件事和他们的人生是贯通的,内心是经过有序的铺垫的。这一点,我感到我和他们很不一样。我们的出现,对于这个学校来说,也仿佛是天外来客,我们一下子吸引来各异的眼光。有的人对我们很友善,有的人却很排斥,也有的人对我们很好奇。有人问我们:“你们为什么来学西班牙语呀?是要去那边开会吗?”这个推测,我觉得还挺合理的,不问还好,一问,就问出了我心里的苦。如果我说,我们是为了“国际弘法”来学西班牙语,这个在我们体系里完全“政治正确”的事情,我觉得对于一个活生生的社会人来说,不一定能理解。我只好简单回答说“不是”。 到了上课的时候,在20多人围坐的小教室里,我和贤Ju两个光头素面、身着僧衣的尼众在当中,与周围的人是那么迥异,让我感觉到自己这个出家身有点另类。老师是西班牙人,不会说中文,会说一点英语,我们的课程几乎是纯西语教学,在实在解释不过来的时候,老师就说英语补充。我虽然上学时学过英语,但本来不是专业,现在也忘了许多,况且这时候英语是用来解释西语的,这对于本来就一头雾水的我也无济于事。当我们表现出反应迟钝时,我仿佛感到招来旁边一些同学的鄙视,我很着急,因为我自己学不会没关系,但是如果因为我学不会而让佛教的形象不被人待见,这让我很不安。种种的状况交织在一起,让我感到有点手足无措。虽然如此,我还是想努力克服困难,好好学下去。不管怎么说,既然我已经来到了这里,那么这就是我的一份责任。但,派我来的师父,好像心思并不在此,他源源不断抛过来的“依师”话题持续地打断我的节奏,让我根本没有机会静下心来学习。 8 依师,就意味着身体也是你的吗? 我和贤Ju都在寺庙里生活了几年的时间,又是一下子从温暖的南方来到寒冷的北方,上课的第一天,我们对于城市里跟寺庙迥然不同的生活节奏,以及寒冷的天气都很不适应。因为下课的时间比较晚,所以护持我们的净人在早上做好了午饭,用保温筒装好给我们带上,以便于我们下课后可以就近在学校食堂吃。但是到了下课时,饭已经保温不住了,我们吃了凉饭之后,肚子都有些不舒服。吃完饭,另一位护持居士开车来学校接我们回精舍。贤Ju晕车比较严重,净人在教室外坐着等了我们一上午,有些冻着了,我也有种种身体不适应的感觉,似乎也有些晕车,回到精舍后,我们三个人都倒下了。 我感觉自己要生病,睡了一个下午,到了晚上才勉强起来,到客厅的书桌旁复习功课。还没复习多少,快十点的时候,师父的短信冷不丁地又来了,说:“你是谁的?”这个问题不是第一次问了。第一次遇到的时候,我以为师父打错了,我想,他要问的可能是“你是谁”,以此确认我是贤瀚还是贤Ju,所以我回复说:“我是贤瀚。”后来才整明白,其实他问的是:“你是属于谁的?”由于在这之前,他已经反复多次地追问我是否依师,乃至是否愿意“完全依师”,我也努力“转心”承诺愿意完全依师了,所以当问到“你是谁的”的时候,我明显感到这里面的一个隐含“逻辑”:既然我愿意完全依师,那么我就应该是属于他的——这还有更深的一重意味是,包括我的身体也是属于他的。 我明显地感觉到,他在等待我回答“我是师父的”,我得顺从这一逻辑,如果我不顺从,那么就违背了我之前的承诺。通过总结前面互动的经验,我隐隐地感觉到,他在一步一步地引我往这个话题的更深处发展,我一旦松口,又将会出现更“高级”的问题,会更难以应对。但现在还没出现极端的情况,我感到也不好生硬置之不理,所以我想我能做的,只有是尽力守好自己的心理防线。我不想再顺着他的意思去响应了,我就说“我是自己的”“我是众生的”,坚持不说“我是师父的”。 然而我坚持,他更“坚持”,就像前面反复逼问我是否依师一样,只要我没有肯定地回答,他就会不休不饶地问下去,同样地,如果我现在不对他的新问题作出他需要的承诺,恐怕他也是不会罢休的。这一次,可能是因为一天的动荡和身体不适,加上时间也晚了,我没有力量再坚守了,就回答说:“弟子是师父的。”他接着说:“身心都是吗?”我说:“是的。”接下来,他说:“摸你,愿意吗?”我说:“不愿意。”他又再次问:“你是谁的?”我又不得不说:“是师父的。”他又说:“那喜欢摸吗?”我说:“不喜欢。”这时他说:“哈哈,是我的,为什么不能摸?”他的那套逻辑在继续延伸着:因为要“依师”,所以我就是属于师父的了;因为我是属于师父的了,所以他应该可以摸我。 我一时不知道怎么反驳,而且也屈于师父的威势,心里并不敢有反驳的想法。我尽量诚实和礼貌地回答说:“或许是因为弟子还没有真实地认为自己是师父的吧。只是从理上这样认为。”他又一次问道:“那你是谁的?”我回答说:“真实的情况是,我认为我是我自己的。”他接着说:“哈哈,你是我的吗?”我说:“弟子不知道怎么回答了,说是或不是好像都不对……”……时间越来越晚了,他仍然在“依师”和我是属于谁的问题上面,不断地追问。我一人坐在空荡荡的客厅里回复短信,不知不觉地,我感到自己浑身发冷、颤栗,牙齿止不住地打架,说不清是身体的不适还是心理的恐慌所致。开始我还在努力支撑着,心想或许没什么大碍,坚持一会就好了,但后来越来越严重,而师父的短信还丝毫没有要停止的意思。我决定还是回房间,可能身体会感到好一些。 回到房间,我上了床,裹上棉被来抵御寒意,再看手机,有一条最新的短信:“不回了?”而上一条短信是:“愿意抚摸吗?”间隔不过几分钟的时间,感觉他心里很急切。我说:“抱歉师父,弟子进房间了,怕影响Ju法师休息,所以没有及时回。”他对此没作理会,只又说:“信息清空。你是谁的?”我忍受着身体的不适,支撑着继续回复短信。 裹上棉被之后,发冷的症状一点也没有减轻,我感觉自己像是要发烧,非常难受,很担心明天会上不了课。到了11点多,我实在是支撑不住了,就说:“顶礼师父!弟子大约半小时前感到发热,打冷战,骨头酸疼,申请休息……”这时候,他才终于放过我了,让我休息去了。 今天是对付过去了,但我的精力已渐渐地支撑不住了。我们初学西班牙语本身已经很吃力,况且寺里还要求我们尽快通过考试,拿下签证出国,任务很重,同时,寺里要求僧团学修课程也不能停。不说别的,每天早上四点半要上早课,四点钟左右就得起床,而我回复师父的短信到十一二点,也就只有四个小时的睡眠时间了。想起,很多人都讲过师父的精力非常好,每天只需要睡三四个小时,我想,通过这个短信对话,可真是印证了这一点。 9 晴天霹雳 昏头昏脑上了几天课,好不容易熬到了周六。我想,这下终于有时间好好复习了,趁这两天宝贵的休息时间好好补一下功课,希望到下周上课的时候不要再那么犯窘了,天天掉队的滋味真是太不好受了。 早上六点多,师父发来短信:“今天上课吗?”我说:“顶礼师父,今天不上课,周六日不上课。”上午用完早斋,常规事务忙完后,我便准备学习。我们的精舍里有一个小佛堂,想要静处用功的时候,待在这里很好。我在佛堂角落安上一张小桌子,把学习数据铺开,在软和的地垫上坐了下来。此时此刻,这一方小天地是属于我的,我感受到一阵久违的宁静。 然而,复习没多久,八点多钟,师父的短信又来了,他说:“现在干嘛?”我回答说:“顶礼师父,弟子贤瀚开始复习西语课程。”他又问我:“你是师父的吗?”我说:“是师父的弟子。”“依师吗?”“依师。”“你是师父的吗?”“是师父的。”“身心都是吗?”“都是。”我想快点把他应付过去,好继续复习课程。但是,我真的低估了他的“韧性”。他接着问:“心里什么感觉?”我说:“害怕您继续问下一个问题……”他说“不要担心”,继续问“身心归依吗”等等,说着说着,突然发来的一条信息是:“抚摸你的手。”我脸一热,顿时感到有如晴天霹雳!虽然这只是来自于短信,但冲击力仍然很大。他的程度升级了。虽然之前他的短信也让我感到很困扰,但那时他都只是在发问,我的回答还能有一定的自我掌控的空间,而现在,他不问了,直接“上手”了。 我的脑子仿佛呆木,不知道说什么好,只有说:“阿弥陀佛!”他接着说:“愿意吗?”我说,不愿意。接着我有事要短暂离开座位,就说:“师父,弟子离开手机一会。”几分钟后回来,才看到他刚才紧接着回复的信息说:“信息删除。”我说:“刚才删除了才走的。”话说,这样的信息,他不说我也会二话不说删除的,留存这样的记录有什么必要? 他又继续问我是否依师等,说着说着,又说:“抚摸你的手。”我说:“阿弥陀佛!师父,弟子感觉这句话跟‘拿鞭子抽你’差不多……”接着他暂时没有回复了,但中午、下午和晚上都陆续发来信息,时间的长度比之前更大很多。我想可能是师父周六不用上班的缘故,他有了更多的时间。下午的时候,来了一个新的问题,他问:“‘不二’怎么理解?”我说:“身心不二、依正不二,只懂得有这些名词,感觉很高深,谈不上有理解。”他说:“自他不二,生佛不二。”我说:“‘生佛不二’第一次听说。”他又说:“师徒不二,呵呵。”我感到更深的某种暗示意味,暂时没作回复。 晚上七点多,他又一次来信,说:“身心完全依师吗?”我说:“理论上想完全,实际上还做不到。”接着他说:“让Ju发信息。”我把手机给了贤Ju,贤Ju接过手机,喃喃说道:“我又要被师父虐了。”我不明所以,她笑笑,没重复,就趴床上看手机去了。过了快一个小时,贤Ju把手机还了回来,上面有一条信息:“瀚吗?”我回复说“在”。他又重复问那些以前问过很多次的问题,我感受到一股更加逼切的气势,觉得他越来越不好对付了。他说:“抚摸你的手。”我没回复,过两分钟后他又说:“抚摸你的手,愿意吗?”我说:“师父,您是不是要等到弟子说‘愿意’,您才不会再问这个问题?”“你太自我了。”言语里十足透露出一副板起脸孔的样子。“是啊师父,弟子很差。”“主要愿意身心完全依师。”“以前弟子从没想过身心完全依师还能和摸手联系在一起……”“你太自以为是。”这时,师父的威势仿佛又发挥了作用,让我感到害怕。 他接着说:“愿意摸手,一体。”“师父,这个课题好难……”“那今后随你了。”……不知不觉地,马上就要到九点了,晚上九点是我们在精舍例行的每天开结行会的时间,我该开会去了,但师父的短信还在不休不饶,我不得不说:“师父,贤Ren法师让我们三人每天要结行,今天跟大家说了今晚9:00开始,弟子可以先去开结行会吗?”然后就放下手机开会去了。我想借此机会逃过一劫,但是当我开完会回到座位的时候,看到在刚才离开的十多分钟里,师父连发了三条短信,最后一条是:“三人结行应该十分钟就可以结束。”仍然是那么心急。我回复说,开会结束了。他很快回复:“人性、心性、佛性,一性而已。”感觉他好像就一直守在手机边,在等着我开完会。我还没回复,他又说:“主要身心完全依师身心。”我说:“师父,可以让弟子再想想吗?很抱歉耽误您宝贵的时间和生命。”“如果不相信,也就算了,不勉强。出家了,连依师信心还不俱足,身心如何得以安顿呢?”“师父,弟子感觉自己是差得太多了,所以一下子很难提起来。”“那随你了,不要以为比师持戒。”感觉脸孔板得更难看了。

图示:仅仅是简讯骚扰,处子之身的释贤瀚就已经需要承受极大、极大的精神打击, 在后面的一长段对话里,“随你了”这个意思,他反复说了好几遍,但凡我流露出一点点对他的抵抗,他就甩出这句话。他稳稳地拿捏住了我的心理,我确实产生了恐慌,因为我之所以依止师父,就是想学习佛法、获得解脱,如果师父真的不打算理我了,我的修学生涯还有前途吗?我内心的防线开始有些动摇,我想:“要不就算了吧,从了他吧。”挣扎之中,犹豫之中,每一条回复的短信,时间的间隔拉得更长,我的精力也在渐渐不断地消耗。 我想,还是早点结束这折磨人的对话吧,我豁出去了!终于我说:“好吧师父,弟子豁出去了:愿意。”我想,折腾一周多了,都到这个份上了,一切都该结束了吧。然而,他接着说:“抚摸你脸。”这是让我一万个想不到的。又是一个晴天霹雳!我不知道还能够响应什么,正在沉默着,他又说:“身心完全依师就是了,对师而已。”忽然,我想起以前有位法师跟我们说过,有人会借着藏传佛教“双人密修”的名义而欺骗无知的女孩,让女孩与之上床,那位法师告诫我们说,当遇到这种情况的时候,千万不要上当受骗。感觉眼前的境况跟这个有些相似,我的内心产生出另一种恐慌。我想求证一下,于是小心翼翼地问道:“师父,请问这跟传说中的藏传佛教的‘双人密修’有何不同?弟子也是孤陋寡闻,知其一不知其二了。”他说:“如果一心依师,什么问题就没有了。”这让我感到分明是“霸王硬上弓”,我不接受也得接受。但我又想,现在我所面对的是我和成千上万的僧俗二众的尊敬的师父,和骗子能够相提并论吗?是否这里面有我不理解师父的地方?长期以来,我们道场在“依师”的基本理念下,一直大力宣扬师父的种种功德和神迹,引导我们要培养对师父的绝对的信心,只能对师父“观功念恩”,不可以“观过念怨”,如果对这样一位有修有证的大修行人非理作意、观过或违逆,是很重的恶业,会遭受难以想象的苦果。这也是为什么这个短信交流发展到了这个程度,我还不敢彻底负面思维或置之不理的重要原因,仅仅是不正面随顺他,都已经是需要相当的意志了。 我对他说,我接受不了,然后我的回复就停滞了。没过几分钟,他又说:“你太顽固了。为什么不回复?”我说:“不知道怎么回复。” 这时他说:“那就随你了,今后不联系了。”看到“今后不联系”这句话,让我感到威胁更升级了。我可能确实是太“顽固”了,刚才贤Ju用手机只不到一小时就还回来了,但现在我和师父已经“磨”了超过两个小时了,还没有结果,感觉他不耐烦了。我诚恳地表达了我的真实想法和困惑,说:“师父,弟子一直理解的身心依师,跟您说的层次不一样。您会说我是太自以为是吧。但这并不代表着弟子不愿好好学。您对弟子的调教,对弟子来说,一切都来得太超乎想象而且突然了。本来弟子以为自己是愿意接受调教的,但经过交流后,弟子发现还不能接受摸手摸脸这一级别的调教。”他说:“收发信息即清空,手机交Ju,今后不要联系了。” 这时我感觉,师父在拿“不再联系”的说法,来胁迫我一定要给他一个肯定的答案。时间已经十一点多了。我感到身心疲惫、内心恐惧,已没有能力继续跟师父耗下去了,僵持越久,只会把自己拖得越疲惫,师父不会因为我的反抗有丝毫的放松的。新的一周很快就要到了,明天还要继续复习,我希望有一个新的开始,那么,早答应不如晚答应!我想,就算答应了,他也不能真的把我怎么着,他总不至于上精舍来把我怎么样吧!其实我是真不想答应,这样就算是说妄语吧,总比犯淫戒强!于是,我狠了狠心,咬咬牙发出信息:“愿意。”这真是一个无比艰难的过程! 然后,他继续得寸进尺地要求“摸”我更加隐私之处,当我一拒绝,他又立马说:“那明天开始不再联系了。”我不得不再次地妥协,一边心里在持着观音菩萨名号。他又问:“此时此刻,你内心什么感觉?”事后回想,我总结出师父有这样一个特点:每当我在一个节点妥协后,他常常会问“为什么(愿意)”“内心什么感觉”等。这些问题有什么涵义呢?我的感受是,他问“为什么”是要更深入了解弟子的心理,让他这套方法在下一个弟子身上运用的时候能够更加成熟;他问“内心什么感觉”,是要了解当前弟子“自我突破”的程度,好进行下一步的行动。这次,他在问完了我“什么感觉”后,接着说:“突破这关。”我说:“确实没法突破了。弟子认了。”我就直接关机了。 10 她也遇到了和我同样的问题

第二天,1月7日,周日。我早上起床之后,回想起昨天晚上与师父进行短信互动的一幕幕,心情非常低落。我觉得自己实在难以继续面对师父那些匪夷所思的短信,就想,干脆如师父所说,把手机交给贤Ju保管,也算是表明自己的态度了。我跟贤Ju说:“以后手机给你保管吧。”她问为什么,我说:“因为我回答不了师父问我的问题,所以师父让我把手机给你。”贤Ju没有答应,她说:“贤Bo法师说过手机让你保管,那就你来保管吧,手机放在我这里不靠谱。”我能感觉得到,她不肯接受保管手机的真正原因不是因为贤Bo所说的话,这只是一个借口,真正的原因是,她不想配合我对“依师”的“逃避”。

在极乐寺的时候,我和贤Ju是隔壁班的,彼此并不熟悉,几乎没有说过话,我只知道有她这么一个人,直到接到外派任务,我们才开始有了交集——并且是由陌生骤然变成了几近于绑定的“亲密”。这种套路在我们体系是非常常见的,一方面是安排的任务经常突如其来,另一方面是人员配置也往往不符合常理,例如把互相不熟悉的人、性格不合的人、阅历背景差异大的人组合在一起。体系宣称,师父这种“不按常理出牌”的行事风范看似奇特,背后却有着甚深用意,总的来说,有着帮助我们个人调伏烦恼以及团体进步增上的妙用,值得我们悉心领受。

这个我以前一直只是听说,直到接到这个任务,我才第一次亲身品味。当时贤Bo交待我们外派的任务,第一次把我俩叫去,我和贤Ju方始互相认识。

我了解到,贤Ju是1994年生人,比我小整整10岁,她大学没毕业就去了龙泉寺做常住义工,没有进入过社会,毕业后不到一年就来到了极乐寺。贤Bo说:“你俩正好互补,师父调弟子一般都是这样,把年轻的和年长的搭在一块,把外向的和内向的搭在一块,互相弥补,最终是为了我们更好地增上。”乍一听仿佛没错,背景经历差异大的人在一起,肯定是能“互补”,但深究起来,到底是否一定能“增上”,就不好说了。

再说,让团体增上的方法有很多,有时也需要多方面因缘的促成,并非某种单一的方法就能成为万能的解药——暂且不论这某种单一方法是否真的具有科学性、有效性。只是,在体系的氛围下,我们很少会去推究这些,在“依师法”的大棒指挥下,通常上面说什么就是什么,师父说什么就是什么。来到精舍后,我和贤Ju的相处很快就出现问题。我常常遇到的困扰是,在一些需要生活阅历和经验来应对的问题上,我很难和她达成一致。一方面是我和她的阅历背景确实差异比较大,另一方面,贤Ju深心信从“依师法”,当遇到问题的时候,我很难以常识经验的逻辑去和她的依师逻辑进行沟通。

实际上,“依师法”不可能指导一切,尤其是,若要以背逆常识经验为前提来行使“依师法”,是很容易出现问题的。然而,我看到了问题,却很难告诉她那是错的——体系教的东西是绝对“政治正确”的,怎么可能是错的呢?如果我否定它,那么毫无疑问,错的人是我。哪怕我比她年长十年,但我多出来的那些阅历和经验,在她所掌握的“依师法”的面前,就什么都不是。

当我渐渐明白这样的“形势”之后,再遇到诸如此类的冲突,只要不是原则性问题,我就尽量去随顺和忍耐。毕竟,我们还要共住,还要一起漂洋过海地去留学,还有很多事情需要我们共同去面对。因为有这样的摩擦,我也尽量减少和贤Ju的近距离接触,例如在精舍的时候,除了有护戒的需要,我都尽量和她分开在不同的空间,说话也变得很少,况且,看样子她也不乐意跟我多说话,所以我能不说就尽量不说了,除非她主动来找我——但这种情况少之又少。

然而今天,她竟然主动来跟我交流了。她对我说,虽然师父不让我们对短信内容进行互动,所有的短信都要求随发随删,但是她大概猜到我遇到了什么状况。这是因为,最初师父给我发信息问“你出家前交过男朋友吗”,她以为是发给她的而误看到了,不久后,师父也问了她同样的问题,所以她猜想,师父问她的其他问题应该也同样问了我,“虽然师父不让咱俩交流,但能够猜到,困扰你的,应该就是师父那些突破我们心理防线的问题”。

她又说:“之前我也对这些问题感到很困扰,你还记不记得有一次你把手机给我的时候,我说‘我又要被师父虐了’?指的就是这回事。你没看我之前趴在床上发短信,又是抓耳又是挠腮的吗?就是不知道怎么回师父的短信呢。不过,我后来想通了,我觉得这是师父对我们的考验,是为了帮助我们心灵的成长。我们就应该依师,依师是没有错的,你的生命就是善知识给你的,他让你去死都可以,更别说让你干别的了。只要你肯把自己交给善知识,他就能拉着你的手,带你飞翔。”

这是来到精舍后,我们之间最长的一次对话。没想到的是,她也遇到了和我同样的问题,但与我的抗拒不同的是,她已然认可和接纳师父的“调教”,并鼓励和劝导我也这么做。 |

| 首页 |